#12

春天將至

♪ ウィアートル (Viator)-rionos

さよならの朝に約束の花をかざろう

小狗託夢給老夫妻,請他們將灰燼撒在枯萎的櫻花樹上。

老夫妻遵照小狗的指示進行,結果櫻花盛開,呈現出前所未有的美景。

羅布離去了。

雪莉的學業已經進入第三年,唸得不過不失,雖然最初是因為想到羅布的緣故而選擇的這個動物醫護學科,她也不會妄想自己接下來的人生能像戲劇一樣成為親手拯救愛犬的那名主角。

但是她是饒倖著的,總是認為羅布不會那麼快的,那麼快會走到那個自己不曾想像不願迎來的、終結的那個日子。

若然沒有羅布的話,她這幾年又是怎麼能拼命努力、堅持這一切呢?因為羅布,她才能將一切光怪陸離都視若無睹般走來的。要是沒有羅布的話——

要是羅布沒有出現在她的人生裡的話——

就如現在一樣,這一切的意義都沒有了。已經沒有思考的必要了,支撐著她人生前進的最大的、唯一的動力已經沒有了。

事情像被失控的機械被接二連三推搡到面前,倉卒得讓她無法作出合適的反應。

*

接到雪莉的電話後,瑪爾瑟斯無法否認自己的第一個湧出的想法是想要立刻確認這個女孩的狀況。

他非常想要親眼的確認。是不是自己想像中的那樣呢?

……他想是的。

在潘德莫尼的醫生會診室裡看見她之後,他就立即明白了。

依附在肉體上的那一片情感是死寂的,劃不起一絲漣漪。

那是多麼熟悉的模樣啊。

當一直支撐在心中的信仰猛然崩塌的模樣。

那種終於在現實前頹然夢醒的可憐又可悲的模樣。

甚至能勾起他那些封塵卻不曾褪色的印象。

無法顛覆的定理。

「是突發性的病變……我們也很遺憾。」

會診室裡,迴響著醫生沉靜溫厚地講解的聲線,偶爾一兩句疏疏落落的對答。面色平淡的黑髮男人,目光反覆停駐在旁邊那個凝固著的纖細身姿上——少女比他更早就來到醫院了,但事出突然,恐怕到最終一刻迎接她的影像也只有手術室亮起的燈光吧。

瑪爾瑟斯接過醫生所撰寫的診斷報告。他想、她是很清楚的,比他更清楚明白,這種事終有一天會發生。

那隻狗的病從來就沒有痊癒,只是所有人都抱著積極樂觀的態度去玩這個概率的賭博遊戲,不斷延長那個沒有終點的期望而已。

既然知道了……又何必呢?

「之後的事情……如果您們沒有特別安排的話,請讓我們這邊幫忙來聯絡有關的機構一起處理吧。」瘦削的醫生輕輕壓下了嘆息,那情感中透露著憐憫——又似是明瞭一切的無悲,眼睛細碎地掩起千言萬語。

瑪爾瑟斯朝沉默不語的雪莉一瞥。雖然一直沒有作出反應,想必她是有好好聽著的。

少女終於從喉嚨裡發出聲音。

「謝謝你,林奈醫生。」她試圖扯動臉上的肌肉,拉出了一個滑稽的弧度。

他們去辦理手續——瑪爾瑟斯主導著過程,後面的女孩亦步亦趨,按章屨行每一個簽署和指示,將未完成的痕跡抹上最後的筆劃。

旁人悲憫的神情,抽空的聲波,明滅的燈火,與儀器交疊的腳步聲,那紋風不動的面目,呆板的動作。

而他本來就只是局外人,亦冷漠得恰如一個旁觀者。

如此氛圍下提不起沈澱思緒的意欲,他一時不知如何去形容自己此刻的心情。

只是這個作為旁觀者的機會,他獲得了一個更好的視野。

但凡有些許自知之明的人,都不會落得如斯潦倒的模樣吧。

——只要他們都能認清現實的話。

*

直到塵埃落定的這一刻,雪莉才徹底體會到實質的感覺。

是啊。

他們……永遠地分別了。

從這片地上與地下之間。

明明不久前,羅布還會鮮明地回應著她的每一個想法,牠的呼喊猶然回盪,那熟悉的觸感仍然殘留在皮膚之間。

雖然這都只是她的感覺而已。也許是上一瞬間,也許已經過去了很久。

像是她的其中一部份。

她再也無法擁抱牠了。

如此的天氣不見一絲陰霾。

「只是給一隻狗的墓位,倒是比人用的還要大一片。」風平樹靜、杳無聲息的場地裡,站在後方的男人打破了靜謐、語氣不明的開腔。

少女的眸光由始至終——依舊死死的鎖在那經過精雕細琢、冰冷的石塊之上。墓位上還沒有任何擺設。這麼大的位置裡頭,僅僅在她所站的方位前藏了一罌骨灰。「以後我死掉,就躺在羅布的旁邊。」到了這種時候,她反而找回平常那種對話的能力了。

瑪爾瑟斯抿了抿唇。

過了一陣,她又慢慢的開始說話:「要是、有一天……」平靜的聲音出現了一絲裂紋。

似是斟酌著言辭般,婉婉轉轉的組織了起來。

「……請幫我一個忙好嗎?」

雪莉不知道自己是憑藉什麼立場去問的,但是,她也沒有可以拜託的人了。

「請把旁邊的位置也讓給我好嗎?」語調急切起來,「我、我一定會報答你的……」

「……這樣,妳是打算怎麼把自己裝進去呢。」他涼涼的說著。

「有辦法的。雖然以一個外人對你來說是很荒謬的請求,但我知道、有些公司會提供那種服務……不會浪費你太多時間金錢,我都會先自己處理好的,只要那時你願意幫我去擔保——」

「……」

「求求你,我什麼都願意做——…」

「妳不會突然想不開吧?」瑪爾瑟斯側過身與她對視,語調不經波瀾的問。

雪莉突然有點想笑。對方在這種時候還不忘討價還價,總算不負商人本色。

「不會的。至少,會把你的債給還清……」

雪莉不知道有沒有死後的世界。只知道如果現在連她也這麼不顧而去了,羅布的事——甚至她自己的事也好,一定會馬上被所有人遺忘,仿若沒有存在過一樣吧。

她不想這樣。

即使,沒有人在意也好……

「不放心的話,立約、還是要我怎麼都好——決定權都在你——我、我一定……」一個從她內心深處蜂湧而出的恐懼是,這個人、會不會有那麼一點念頭——會不會選擇在這個時候將他的仁慈收回去——

連這最後的施捨也不允許。

妳就不怕我死得比妳還快了?

有人隱忍壓下了這句嘲諷的話。

一聲吐息。

「好。」

「我答應妳。」

這句話,就如堅如磐石的鐵證一樣讓她的心降落到地面。

雪莉知道瑪爾瑟斯不會欺騙她。

這塊冷硬的墓碑會將羅布的身軀好好的埋藏起來,而那最柔軟的感情會存在於她的意識裡,留在她心裡的依然是最美好的樣子,直到有一天……她的感情亦驟然找到出口了。

眼淚好像缺了堤一樣。

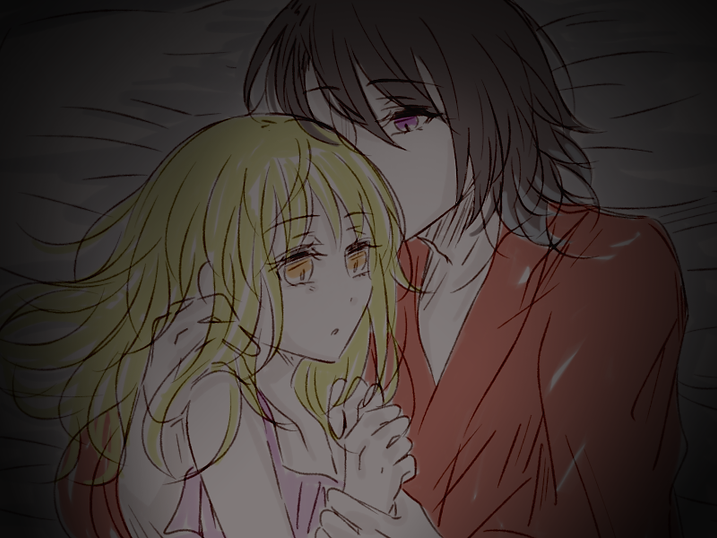

她的瞳眸糊得看不清天地,分不見黑白,仿彿失去五感,手向前伸了,拉扯著那個唯一移動到她面前岸然而立的身軀。

「……傻瓜。」

千回百折的結,只篩落一兩語。

*

雪莉也不知道在那之後的時間是怎麼渡過的,那天辦完羅布的事情後,她再沒有精力去消耗任何心思,瑪爾瑟斯直接拖著食不下嚥的她在外面解決了晚膳。

每一件重覆的工序,好像缺了一角記憶的碎片一樣,一味跟隨著對方的腳步一氣呵成。

浴室裡突然變得很安靜。

她看著鏡中蒼白乏味的自己,又洗了幾把臉。

說什麼大話,真是不成樣子啊。

房間裡依舊亮著同樣的色調。床上卧著同樣的人。

——這個人的喜好還真是始終如一。他總是穿著這麼張揚鮮烈的顏色,跟她姐姐一樣,總是在第一時間吸引人的注意力。

雪莉想起她第一次走進這房間裡與身穿睡袍的瑪爾瑟斯對視。

好像一切也沒怎麼改變過。

「我恰好想在這裡呆一會而已。」斂著眸的男人抬首、朝少女輕輕瞟了一眼,好似對她的舉動漫不經心。

「妳累的話先睡好了。」

她不動聲色的靠近過去,揪住他衣袍的一角沉下了身體。

室內昏黃的燈光,男人炙熱的體溫,熟悉的氣味。

不知什麼時候,擴入耳中的心律。

她漸漸入眠。

*

那天她又夢到了羅布。

遍佈在她的記憶裡的、橫跨了不同年月的羅布。

最初遇見時那脆弱又頑固的眼神;

她每一天都會在同樣的地方看見牠,牠警惕著、卻又從不離去;

牠終於對自己卸下了防備的一刻;

她不知哪來的勇氣、將虛弱的小狗帶回去,在父親的建議下為羅布取了名;

羅布還是雙手可以抱起的活潑稚嫩;

羅布把多妮妲的書叼來咬爛了,她跟對方吵了一大架硬是為牠撐腰,回頭暗中花了很多時間訓練說教,頭一回感受到不容易;

發現多妮妲偷偷去拿零食餵羅布,但是牠毫不動搖時的竊喜;

羅布逐漸的長大了,跟她不同,牠變得越發的帥氣可靠;

羅布跑得比她遠要敏捷快速,她不喜歡做運動,但是陪著羅布的時候怎麼也不會覺得累;

羅布生病了,恐慌席卷著她的內心;

她覺得自己一定能想出辦法為羅布做點什麼;

雖然治療的過程並不輕鬆,但是每回羅布看著她的時候還是神采奕奕的;

她想像著,他們有一天無憂無慮的過日子;

牠合上了眼睛、連同一縷溫暖帶走了;

她知道,羅布是構成雪莉的一部分;

她知道——

而現在,他們處於世界的兩端。

一切變得虛無了,又好像無數的枝芽綻放了。

她知道,終有一天她一定會前往羅布到達的地方;

那個時候,一定會像這個夢一樣,植物褪下了殘舊的容華,換上新綠的妝裳吧。

像是泛在大海裡似的,風刮起了臉頰上的潮濕。

她知道春天到來了。